2日目午前中は最初に景福宮(朝鮮王宮)へ行き、歴史上の二つの事件の現場を見学します。簡単に年表にします。(赤字が該当の事件)

- 1395年 景福宮完成。330棟あまり。

- 1592年 秀吉の侵略で大部分が破壊された。

- 1868年 第26代国王高宗が住居と政務を景福宮に移す。

- 1894年

- 2月 古阜で農民蜂起

- 5月 農民軍全州占領(第1次東学農民戦争)

- 6月 朝鮮政府が清軍の出動要請。日本軍約6000人派兵

- 7月23日 景福宮を日本軍が占領

- 7月25日 日本軍、宣戦布告なしに清の軍艦攻撃

- 8月 1日 日本、清に宣戦布告

- 10月 東学農民軍第2次蜂起

- 11月 牛禁峠の戦い

- 12月 連山の戦い

- 1895年

- 2月 大芚山の戦い(記録に残る東学農民軍最後の戦い)

- 4月 日清講和条約調印

- 10月 景福宮において日本による明成皇后(閔妃)殺害事件

第1次東学農民戦争を契機に朝鮮に出兵した日本は、清との開戦の理由を探していました。朴先生の説明によると、福沢諭吉は利益なしに撤兵できないと言っていたとのことです。そのため景福宮を攻撃して政権を交代させ、朝鮮政府から日本政府に清を打ち払ってほしいと要請させるように計画します。

本日該政府ニ向テ清兵撤回セシムヘシトノ要求ヲ提出シ其回答ヲ二十二日ト限レリ、若シ期限ニ至リ確乎タル回答ヲ得サレハ先ツ歩兵一個大隊ヲ京城ニ入レテ之 ヲ威嚇シ、尚ホ我意ヲ満足セシムルニ足ラサレハ旅団ヲ進メテ王宮ヲ囲マレタシ、然ル上ハ大院君〔李昰應〕ヲ推シテ入闕セシメ渠ヲ政府ノ首領ト為シ、由テ以 テ牙山ノ清兵ノ撃攘ヲ我ニ嘱託セシムルヲ得ヘシ(『明治二十七八年日清戦史第二冊決定草案』第十一章)

7月23日に計画が実行に移され、最初に門を打ち破ったのが西門である迎秋門でした。

斯クテ武田中佐ノ引率セル一団ハ迎秋門ニ到着セシカ、門扉固ク鎖サレテ入ル能ハス、北方金華門ヲ偵(うかが)ハシメシカ是レ亦閉鎖シ在リ、因テ迎秋門ヲ破壊スルニ決シ、工兵小隊ハ爆薬ヲ装シ之ヲ試ルモ薬量少クシテ効ヲ奏セス、此ノ如クスル事再三竟(つい)ニ破レス、斧ヲ用ヒテ之ヲ試ムルモ亦目的ヲ達セス、是ニ於テ長桿(ちようかん)ヲ囲壁ニ架シ雇通弁渡辺卯作先ツ之ヲ攀チテ門内ニ入リ、次テ河内中尉亦之ニ頼リテ壁ヲ超ヘ内部ヨリ開門セントスルモ亦果サス、遂ニ内外相応シ鋸ヲ用ヒテ門楗(かんぬき)ヲ截断シ、然ル後斧ヲ以テ門扉ヲ破リ、辛フシテ開門シ得タルハ午前五時頃ナリ。(『明治二十七八年日清戦史第二冊決定草案』第十一章)

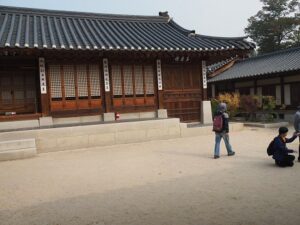

景福宮の中はかなり広く、この時の日本軍は国王の所在が分からず探し回りました。次の年の明成皇后殺害事件の時は、建物の配置が分かっていたためまっすぐ皇后の居所に行ったようです。

1895年10月8日、当時の三浦梧楼公使の指揮のもと、日本軍と公使館員、特派員が景福宮を襲撃しました。宮本竹太郎という日本軍の少尉が明成皇后(閔妃)を殺害した現場です。ツアーの私たちは全員で黙とうをささげました。

景福宮でも奥の方なので観光客もそれほど多くないと感じます。

次に向かったのは、天道教の教会(中央大教堂)です。天道教というのは、東学という名前では活動できないので1905年に名前を変えてできたものです。(東学の流れをくむ宗教は他にもあることをあとで知りました) 天道教は、日本では神戸に教会があり毎年交流しているとのこと。

ここで、ツアーを案内している人たちの紹介がありました。私たちの李圭洙さんは、平和、人権、民主主義ということを強調されていました。東学農民戦争ではなく、農民を強調して甲午農民戦争と呼びたいとのこと。

李さんはよく話す人で、バスの中でもしゃべりっぱなしでした。1929年の光州学生運動のことや、自衛隊が韓国に行くことを東アジア全体で止めるべきこと、近代日本の矛盾が日本の侵略を導いたこと、植民地支配の最大の問題は、親日派と独立派が分断されたことで今も残っているとのこと。平和、人権、環境について市民レベルで共に考えることが大事とも。

昼食の後、一路光州へ。光州では、「歴史を直視する韓日市民交流会」に参加。日本側は2つのツアー総勢40名ほど。韓国側は今回一緒に旅をしている5人、牧師、脱原発運動家、光州民主化運動の理事長、全南大日本語科院生や教師など。事前の話では韓国側が100名ぐらいとのことでした。

挨拶された光州アジア人文財団の姜理事長は、韓国でも歴史を否定する動きがあり、日本が近代化に役に立ったという教科書を作ろうとしているのが今の朴政権であると言われ、交流会が平和な力を作ることになればよいとのことでした。

日本側の参加者から3人、韓国側から4人が発言しました。私にとって印象に残ったのは、評判がよくて名前は知っていたもののどんな教科書かは知らなかった学び舎の教科書を作った人の話を聞けたこと、関東大震災の朝鮮人虐殺の国家責任を横浜で追及している人たちがいることを知ったことでした。朴大統領がアメリカの下請けとして安倍首相と同じ道をとっているのではないかという韓国側参加者の発言も気になりました。